教學練功坊(教學影音、教學策略、自編教材、教案)

美感智能閱讀<我的花園:一座花園締造了神奇的友誼>

{{ $t('FEZ001') }} 高玉娟

{{ $t('FEZ002') }} 藝術輔導分團|

辦理學校 | 嘉義市西區大國民小學 |

授課教師 | 高玉娟 |

教師主授科目 | 視覺藝術 |

實際授課班級數 | (實際授課2班) |

實際教授學生總數 | (實際教授50名學生) |

施作課堂 | 視覺藝術 | 施作總節數 | 5節*2班 | 教學對象 | ¢ 國民小學中年級 |

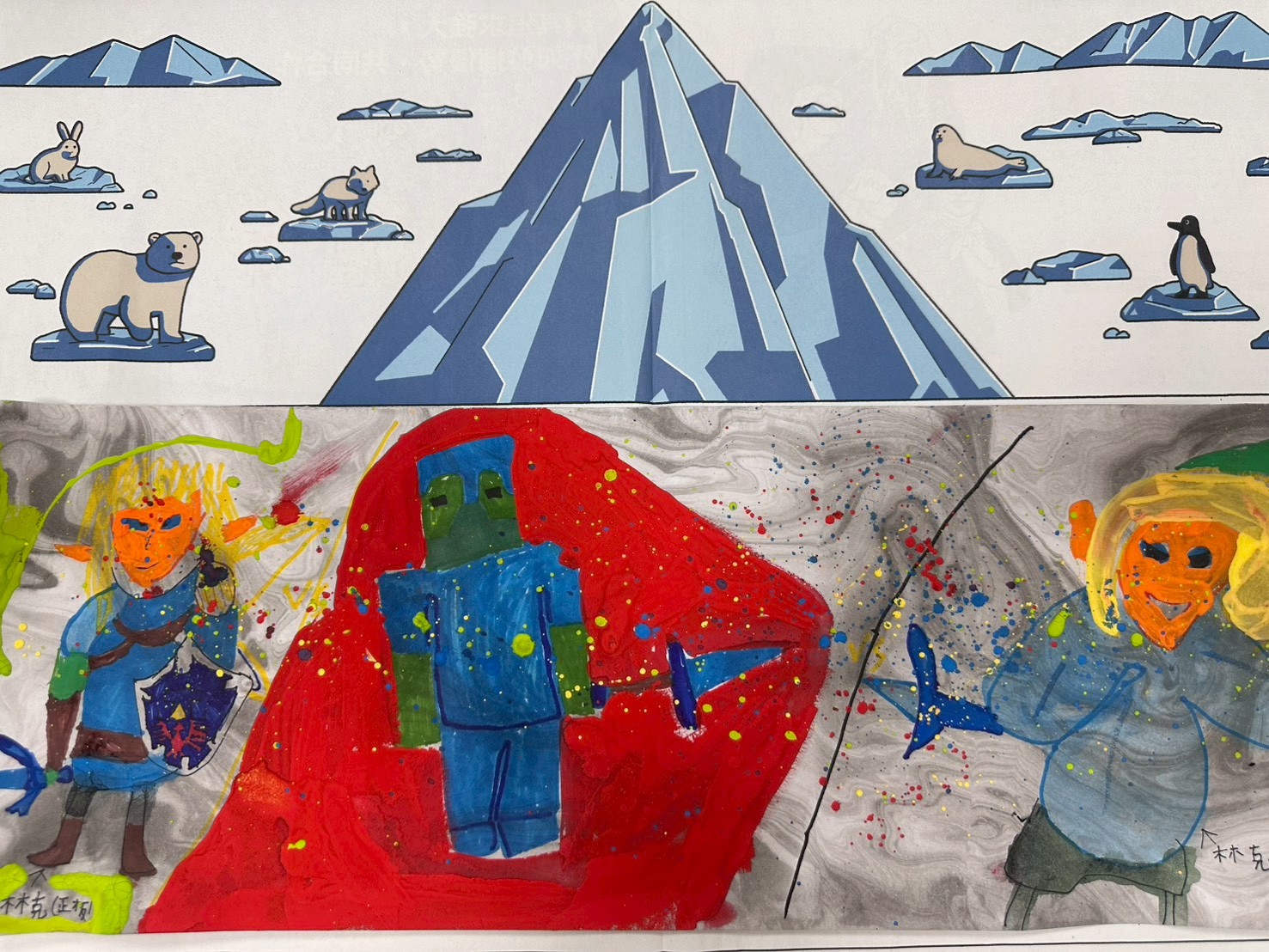

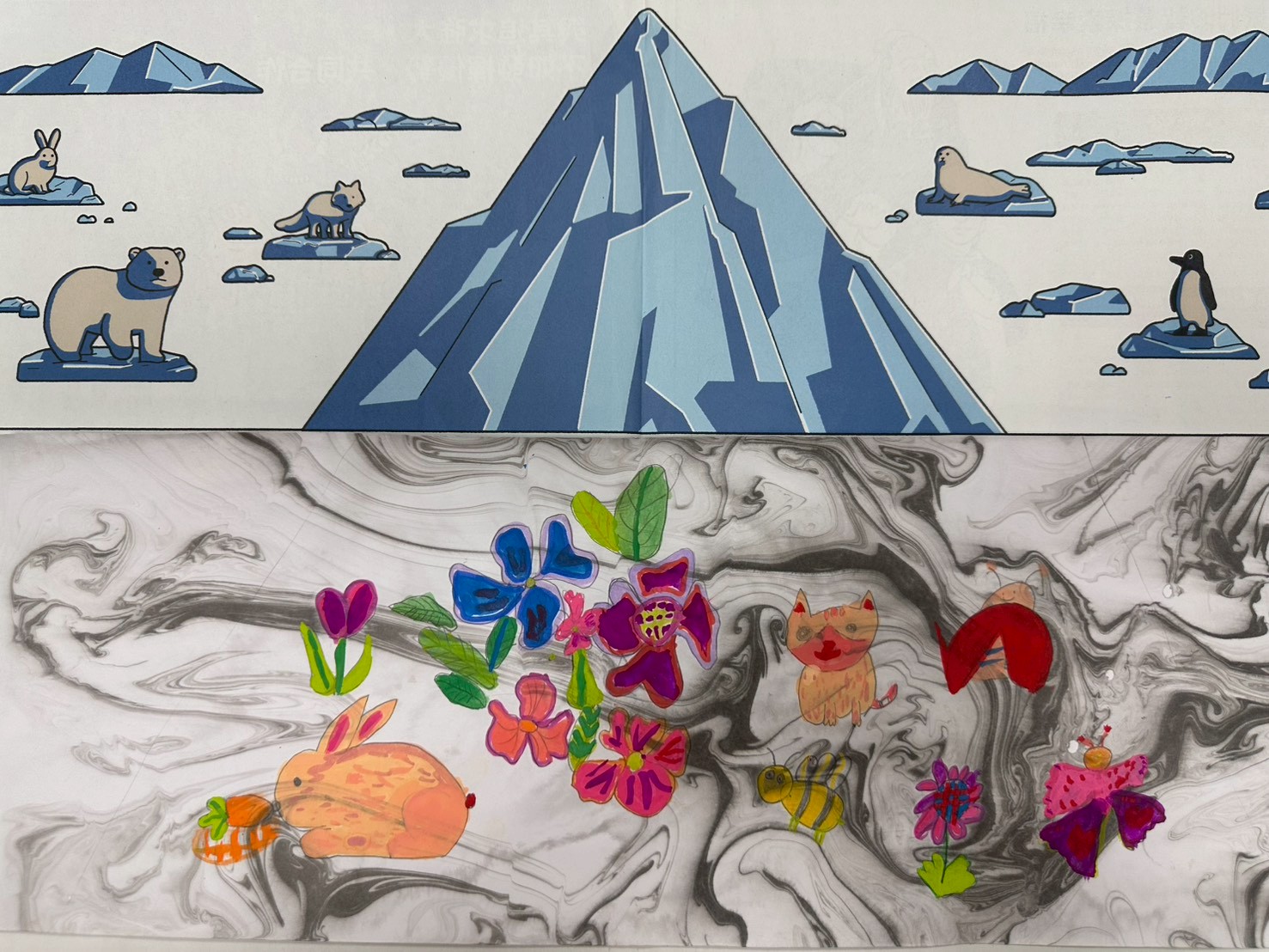

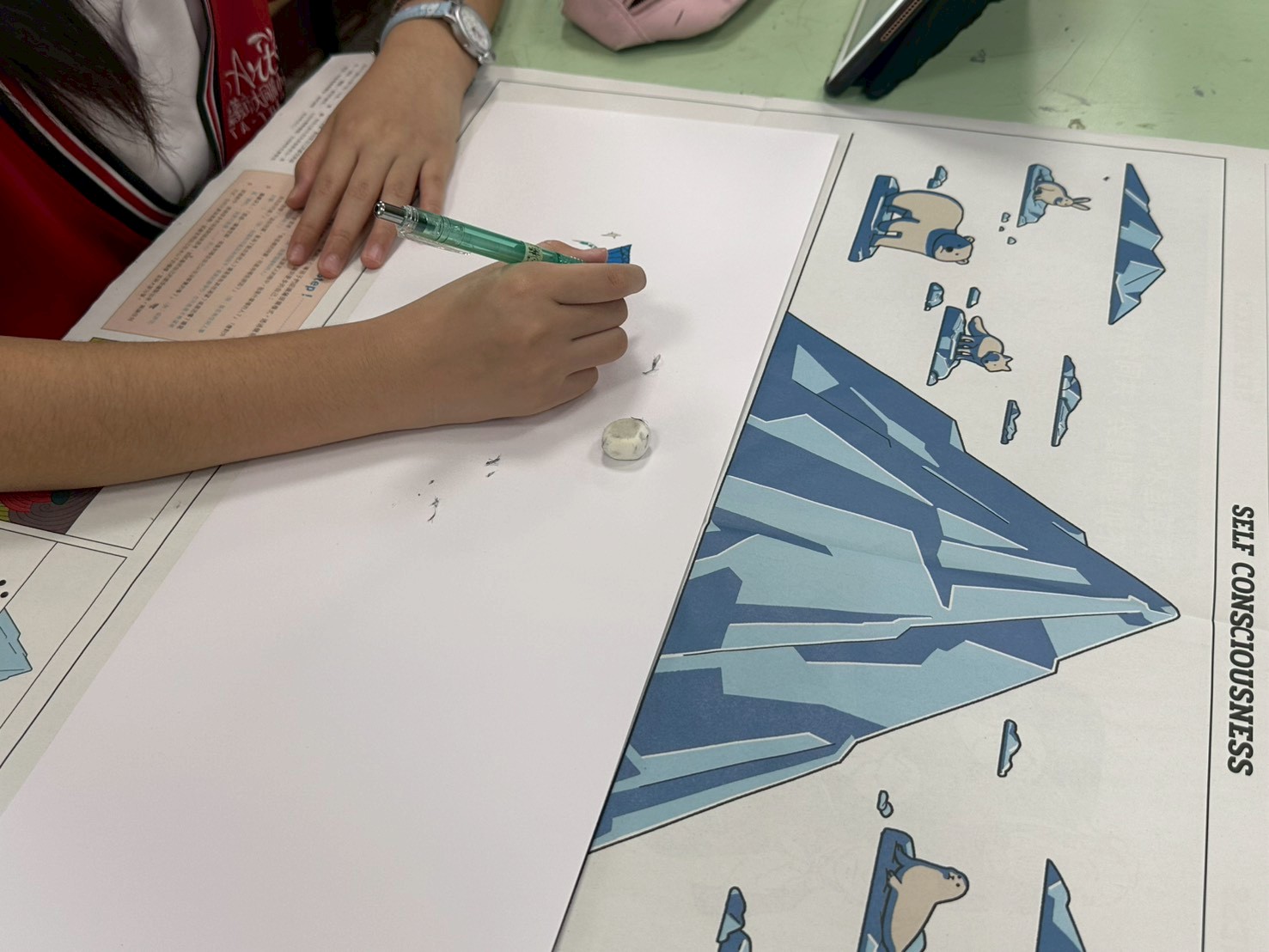

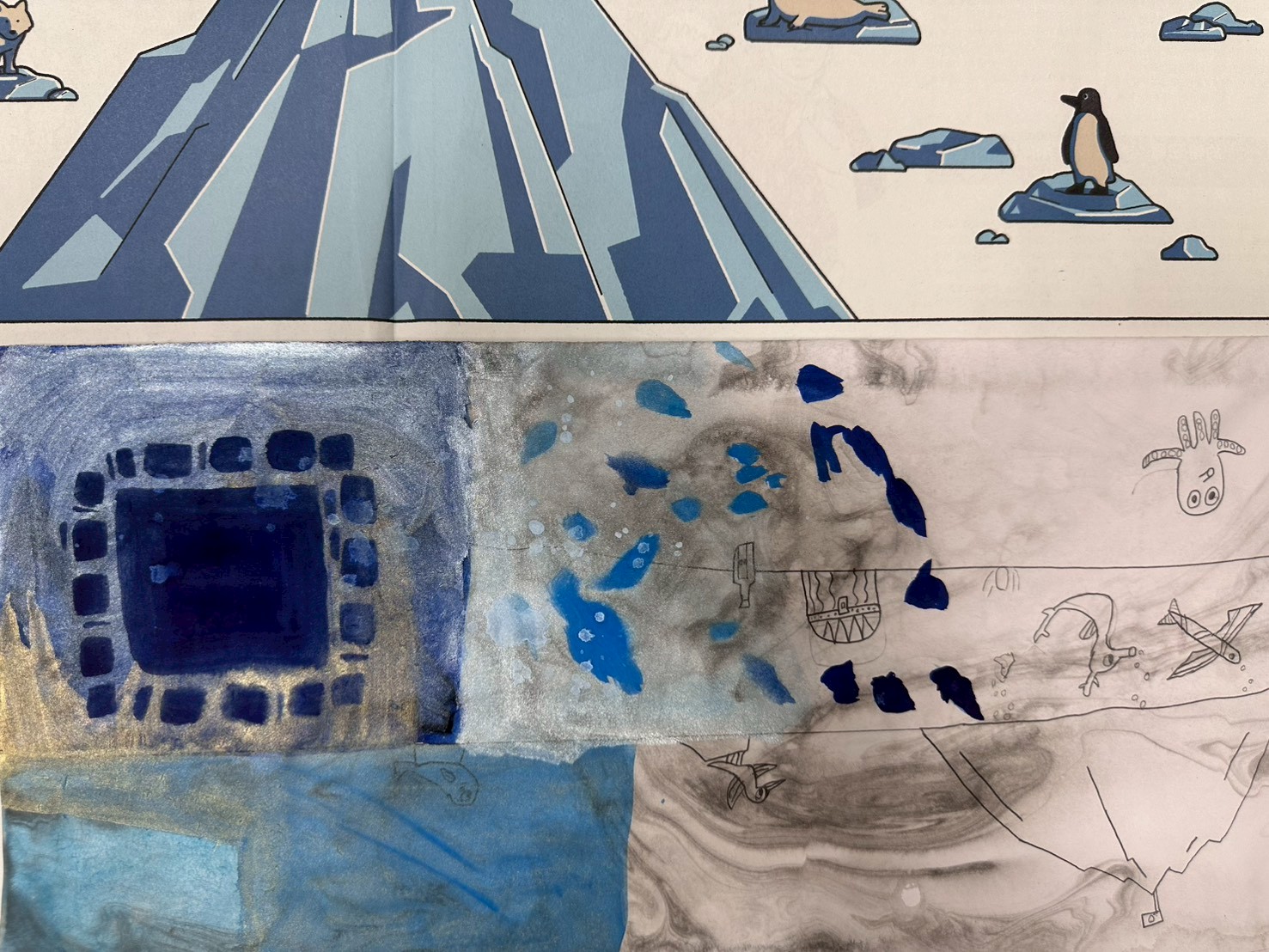

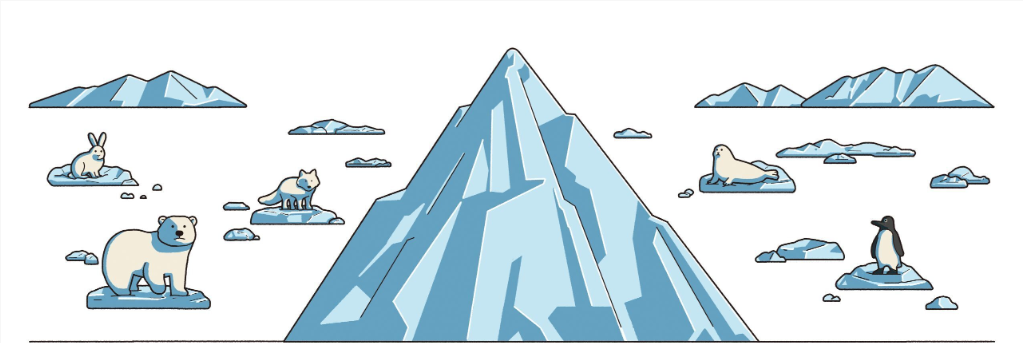

(1)課程活動簡介:如果我是一座冰山—自我意識創作遊戲 (2)核心概念: 本課程以美國心理學家維琴尼亞・薩提爾的「冰山理論」為靈感,引導學生深入探索內在自我,覺察「行為」之下隱藏的「感受」、「觀點」、「需求」與「自我」。我們相信,每個人都是一座獨特且深邃的冰山,水面上僅是能被看見的極小部分。 (3)活動特色與流程: 本課程結合了肢體律動與視覺藝術創作,透過一系列感官體驗來啟動自我覺察: ¢情緒的流動與控制:我們將運用氣球來體驗情緒的「專注可控」與「失控」,並透過布料的連結與伸展,感受情緒在人際關係中的「形塑」與「互動」。 ¢捕捉無形的感受:透過獨特的浮水印(墨流)技法,學生將把抽象的內在感受轉化為水面上流動、變幻的墨色圖案,捕捉情緒的「流動性與不可控性」,成為藝術作品的基底。 ¢建構我的冰山:最後,學生將此浮水印作品作為冰山底層的「感受」,並運用繪畫與文字,層層疊加並豐富冰山模型中的**「自我」、「需求」、「期待」**等核心元素,完成獨一無二的「我的冰山」創作。 (4)學習效益: 藉由多媒材的藝術轉化,學生將能更清晰地辨識、接納與表達複雜的內在世界,不僅提升自我意識,也學習以更豐富的角度理解自己與他人。 | |||||

課程目標 (1)認識理論與結構:認識並理解薩提爾「冰山理論」的不同層次,理解「行為」與其水面下內在(感受、觀點、需求、自我)的連結。 (2)覺察與辨識情緒:透過身體與媒材活動(氣球、布),體驗並覺察自身情緒的流動性、可控性與在關係中的變化。 (3)學習藝術轉化:運用浮水印(墨流)技法,將抽象且流動的內在感受,轉化為具體的視覺藝術印記。 (4)建構與表達自我:運用綜合媒材創作「我的冰山」作品,具體表達對冰山模型中各層次(如需求、期待、感受)的認識與感受。 (5)增進溝通與理解:透過分享與討論,學習清晰地表達自己的內在世界,並發展傾聽與尊重他人「冰山」的能力。 | |||||

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果(請提供5-8張,如有學生學習回饋可附上。)

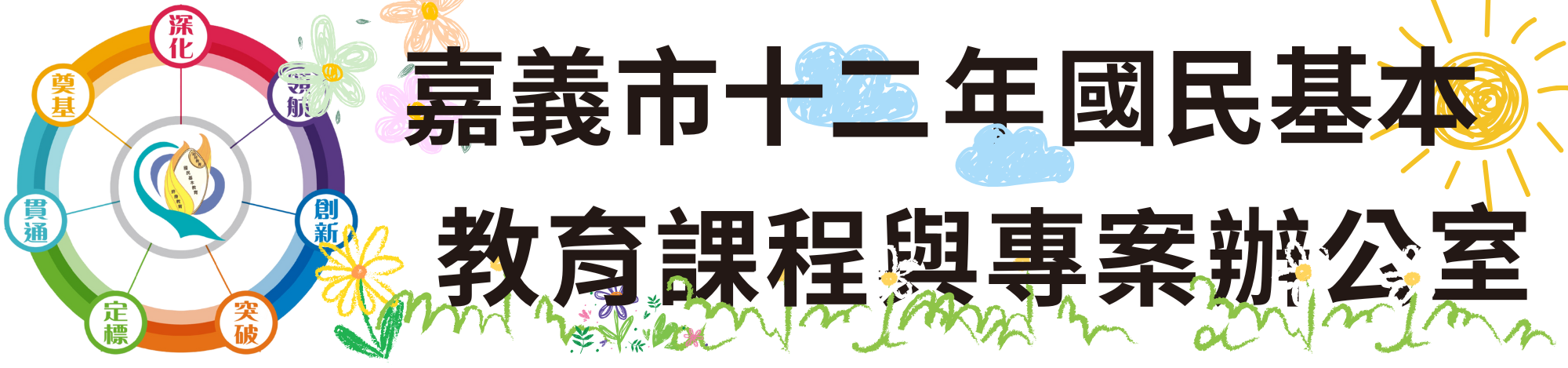

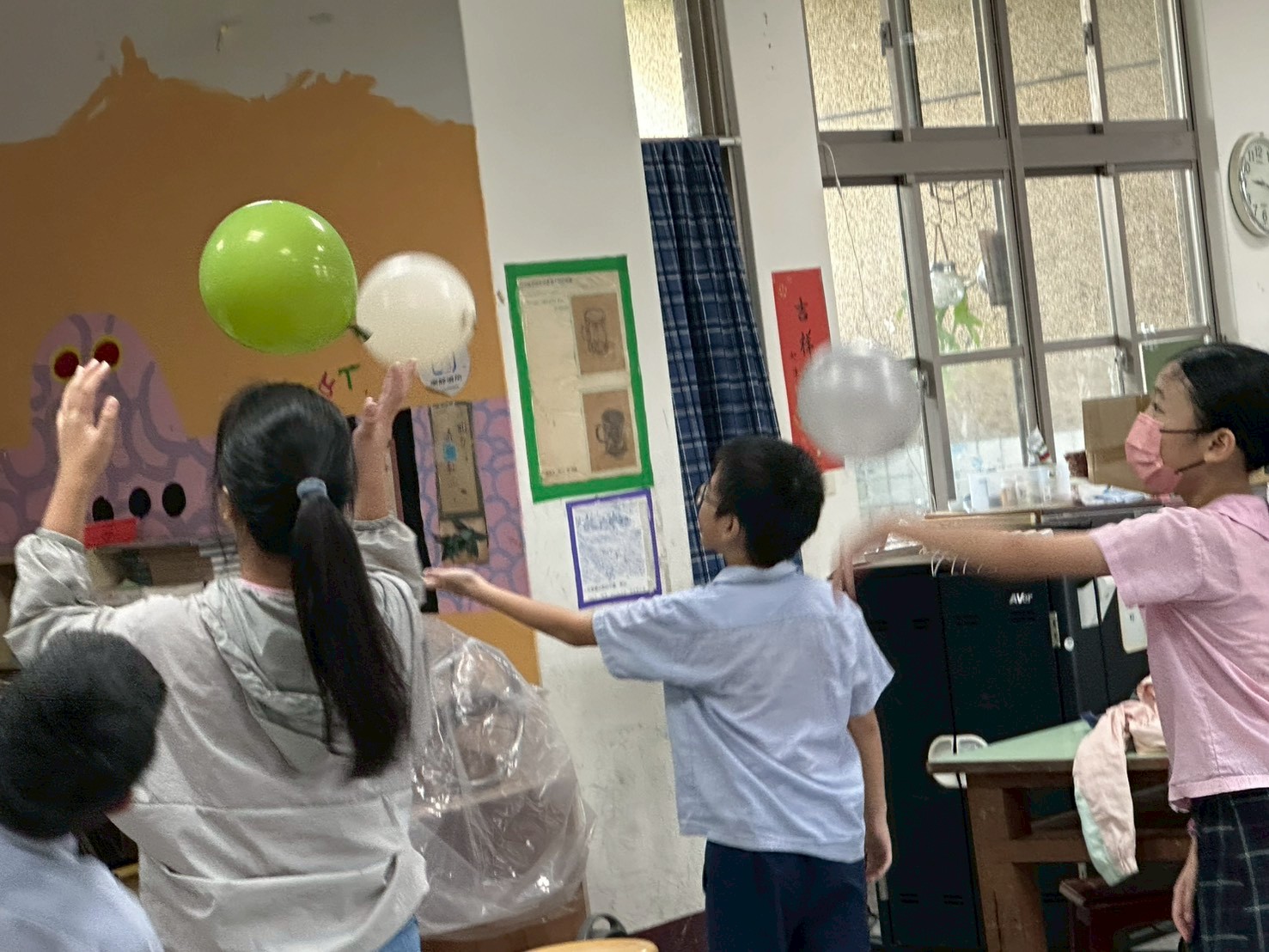

階段二:情緒的身體與關係體驗(40分鐘)

活動一:氣球上的情緒:體驗情緒的專注與失控

活動二:布的關係與感受:感受情緒在關係中的流動與形塑。

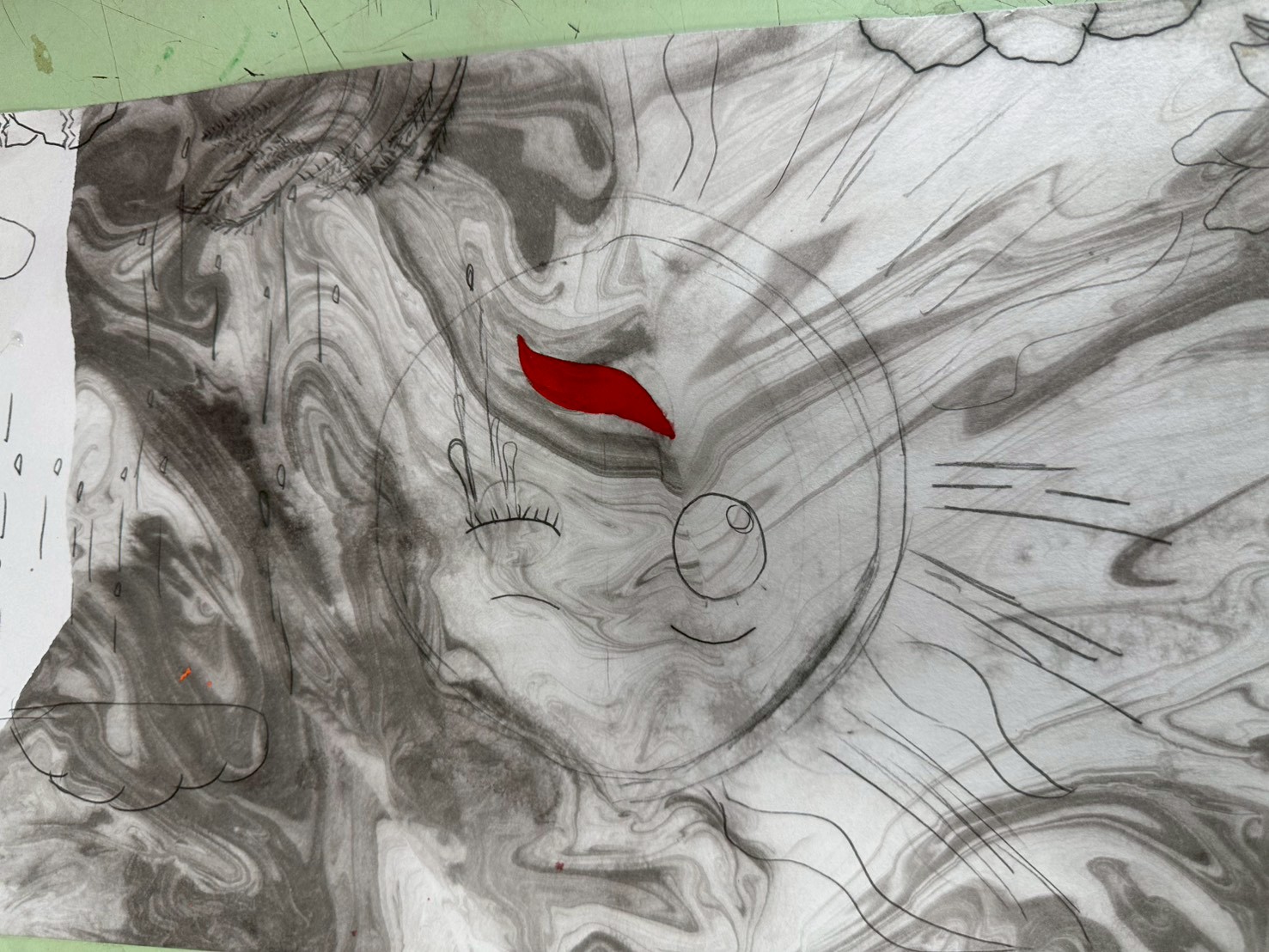

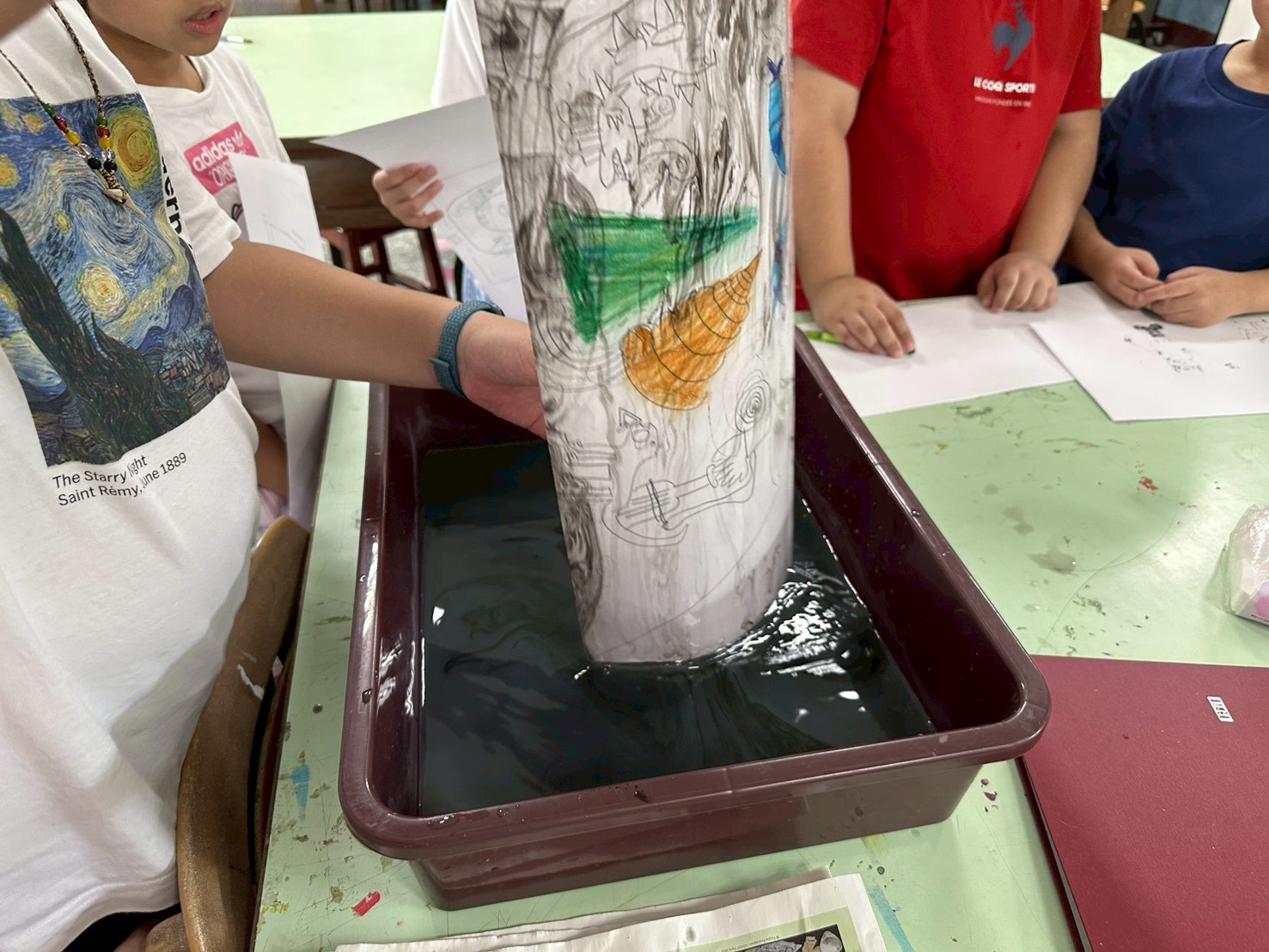

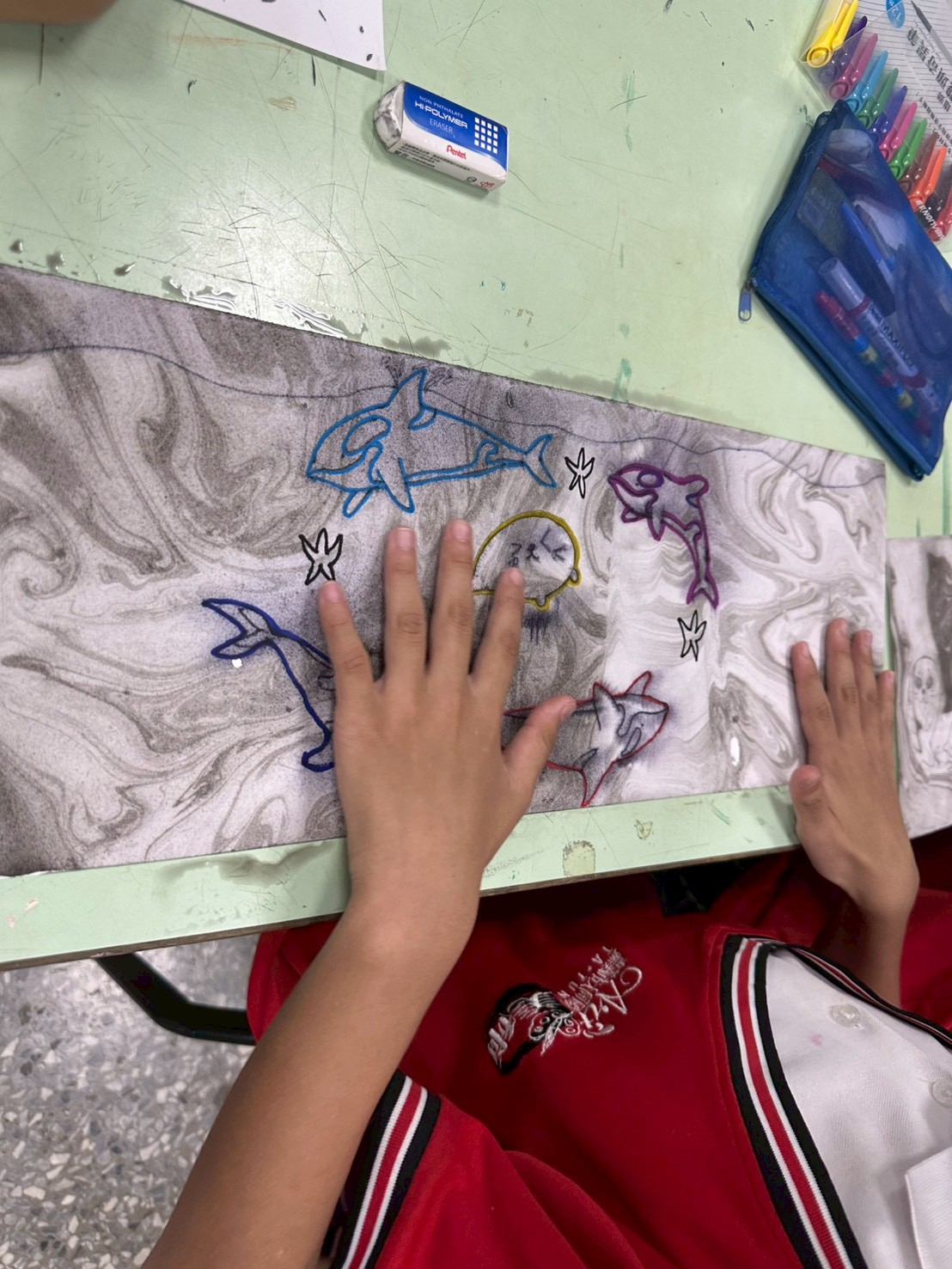

階段三:捕捉流動的內在感受(40分鐘) 活動三:浮水印下的流動心情:將無形的情緒轉化為有形的視覺印記

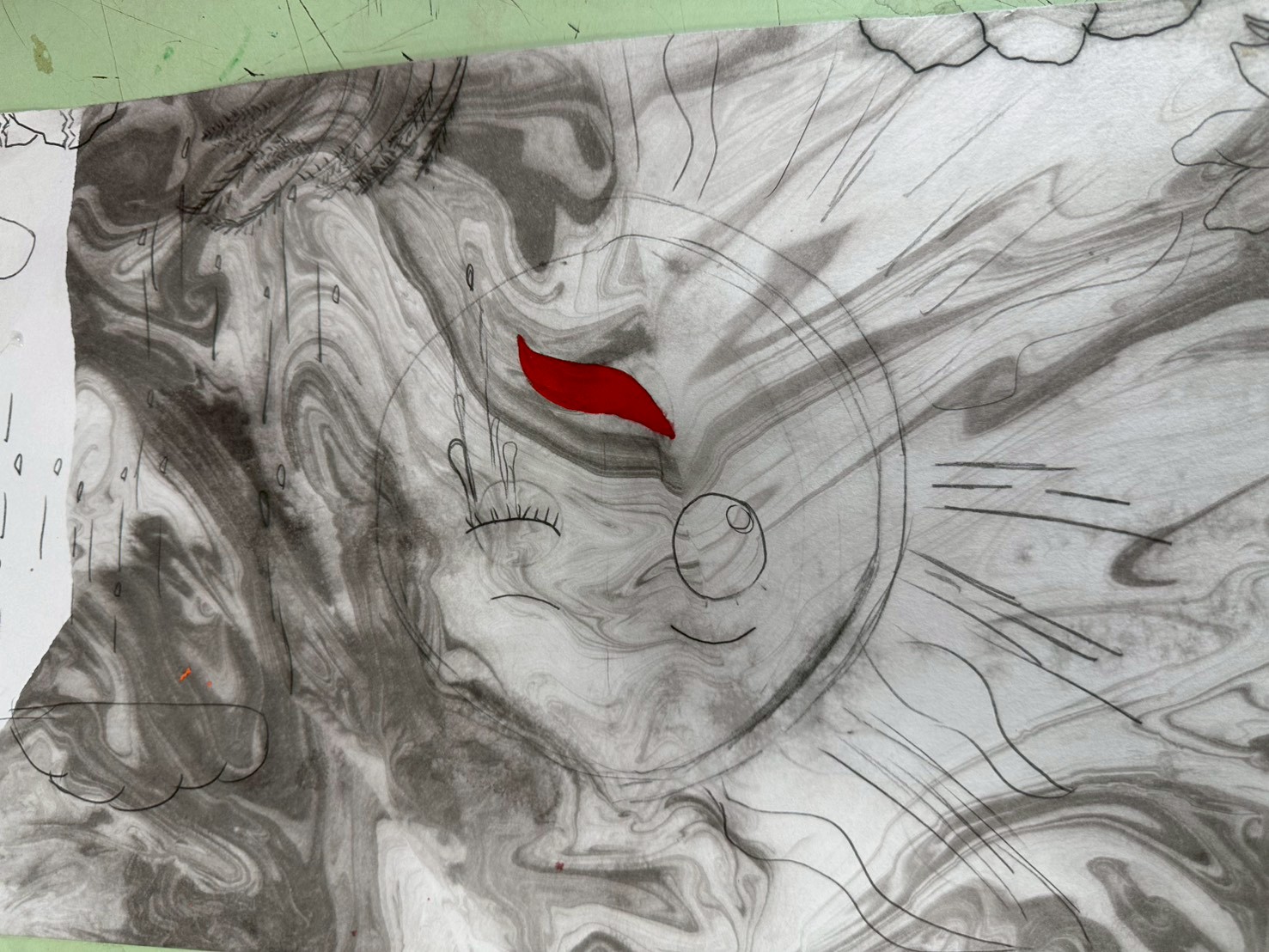

階段四:建構與表達我的冰山(40分鐘) 活動四:我的冰山藝術創作:完整建構並表達自我冰山的內在層次。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

2. 課堂流程說明 本課程「如果我是一座冰山」結合理論學習、感官體驗與藝術創作,流程設計旨在層層遞進,引導學生從外在行為深入探索內在世界。 階段一:冰山理論的啟航(40分鐘)

階段二:情緒的身體與關係體驗(40分鐘) 活動一:氣球上的情緒

活動二:布的關係與感受

階段三:捕捉流動的內在感受(40分鐘) 活動三:浮水印下的流動心情

階段四:建構與表達我的冰山(80分鐘) 活動四:我的冰山藝術創作

活動五:分享與回饋: 鼓勵學生展示作品,並說明水面下各層次的創作內容與媒材使用意涵,學習傾聽與理解他人的內在世界。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

{{ $t('FEZ012') }}

{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-18|

{{ $t('FEZ005') }} 22|